ゾイドハイエンドマスターモデル組み立て講座

|

|

|

ここではゾイドのハイエンドマスターモデルの組み立てを紹介しています。写真では私物が写るのを避けるため、背景紙上で撮影していますが、実際、作るときは机の上などの作業しやすい場所で作業してください。また、ここで紹介しているのはあくまで一例であり、自分に合った作業手順で作業してください。 |

|

|

↑今回使用するのはHMMレドラー ガイロス帝国仕様。2023年発売で税抜き5800円の飛行ゾイドでかなり組みやすいです。逆に最初期のシールド&ブレードライガー、ジェノザウラー&ブレイカーは相当組みにくいので注意。ゾイドの値段や大きさは組み立てやすさに比例しません。 |

|

|

↑ハイエンドマスターシリーズは全て対象年齢15歳以上となっています。それだけに牙や爪は人間の体に突き刺さるほど鋭利であり、膨大なパーツ数で組み立ては長時間となり、完成後も少しの衝撃ですぐ破損します。その代わり、歩行ギミックから解放されたことによる自由なポージング、精密なディティール、ゾイドコアの再現となっています。そのため同じゾイドキットでもタカラトミー版とは別物です。 |

|

|

↑薄刃ニッパー、デザインナイフ、カッターナイフ、ピンセット、麺棒、安価なニッパー、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

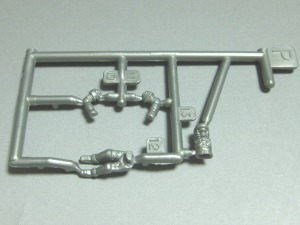

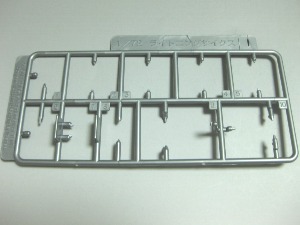

←パイロットランナー。タカラトミー版では完成済みの1パーツのパイロットも4パーツでの構成となります。 |

|

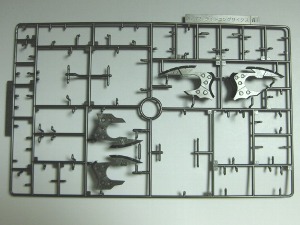

←ゾイドキャップ。タカラトミー版では合成ゴムでしたが、コトブキヤ版では全てプラタイプになっています。合成ゴム素材は動力パイプなどで使用されています。 |

|

|

|

|

|

|

←今回は使用しませんでしたが、シリンダー部などは塗装済みパーツであることも多いのでゲートの切断面を処理するため、マーカーを使用することもあります。カラーはゴールドとシルバーを持っていると重宝するでしょう。 |

|

|

|

|

←それでは早速、箱を開けて中身を確認しましょう。箱は前後でかぶさるような構造になっています。カッターナイフなどでセロテープを切断しフタを開けましょう。 |

|

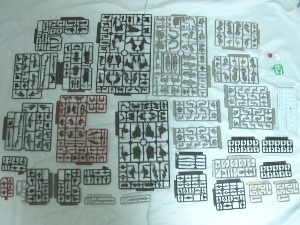

←箱を開けるとタカラトミー版とは比べ物にならないパーツ数で入っています。写真だと小さく見えますが、実際に広げた大きさは70cm×100cmと大きく普段の撮影スペースに入らないので布を敷いて撮影しています。 |

|

|

|

|

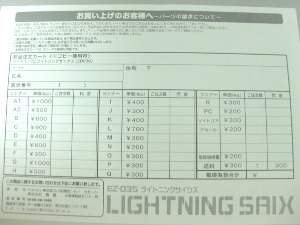

←組み立て途中や完成後にパーツが破損、紛失した場合はパーツ請求を利用します。説明書内に入っているパーツ請求書に必要事項を記入して郵便為替で注文となります。 |

|

|

|

|

←組み立ての前にパーツの切断についてですが、パーツ数が多いので(少なめのレドラーでも180前後)ニッパーでパーツギリギリで切断してしまうとゲート後が目立ちます。ゲート部分を最低限デザインナイフで整える程度の処理は必要です。 |

|

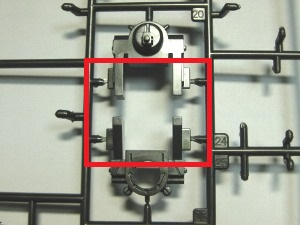

←逆にゲート部分に別パーツが組み合わさって完成後には見えないような部分は薄刃ニッパーでパーツギリギリで切断しても構いません。時間効率のため使い分けると作業がスムーズになります。 |

|

|

|

|

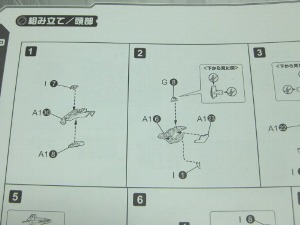

←それでは説明書を見ながらの組み立てとなります。基本的に頭部からの組み立てとなります。順番通りに組み立ててもいいですが、手足などは一部を除き左右で同じ組み立て手順になるので左右2つの部分を同時に組み上げる、先に武装パーツを組み上げるなどしてランナー数を減らし、効率よく組み立てるのもいいと思います。 |

|

|

|

|

←1回の作業では全て組み終わらないと思うので中断する場合は部分的に完成させて中断するといいでしょう。 |

|

←組み立て途中で空になったランナーは捨ててしまいましょう。たまに小さなパーツが残っている場合もありますので注意。 |

|

←また、ランナーの一部にパーツが残っている場合も不要な部分をニッパーで切り落としたりすることで |

|

|

|

|

←ポリキャップを入れ忘れて組んだなど組み間違えた場合の対応を紹介します。タカラトミー版ではゾイドキャップや一部のパーツを外せばパーツが簡単に外れることが多いですが、HMMシリーズは簡単に外れません。 |

|

←パーツの合わせ目に対してデザインナイフを入れてやります。その後ナイフを軽くひねってやるとパーツが外れます。一度で外れない場合は場所を少し変えて再度ひねることで外れやすくなります。 |

|

|

|

|

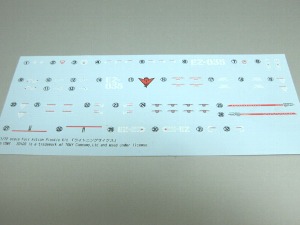

←HMMサイクスのデカールはそれぞれ番号があり、貼る場所が指定されていますが、自身の好きな場所に貼って構いません。これは水に付けるスライドマークです。 |

|

←今回はサイクスの頭部にデカールを貼ってみます。安定して貼るため、必要な部分を分解します。デカールをしっかりと貼り付けるため、貼り付ける場所の脂分などをあらかじめティッシュなどでふき取ってやります。 |

|

←使用するデカールをデザインナイフやハサミで台紙ごと切り取ります。この時のカットは大雑把で構いません。ピンセットで台紙ごとぬるま湯に付けて台紙を剥がし、そのまま貼り付けます。 |

|

←貼り付けたら綿棒などで軽く水分をふき取って完成です。綿棒で強く擦ったりするとデカールがズレたり、シワになったりするので軽く当ててふき取ってやります。 |

|

←額にデカールを貼ってみました。このスライドマークは慣れが必要で、結構難しい作業になるので目立たない場所で練習してみてください。 |

|

|

|

|

←最後に部分的に組み上がったパーツを組み合わせて完成となります。長い組み立て時間なだけに組みあがった時は大きな達成感があります。 |

|

←HMMシリーズは余剰パーツが多めに出る傾向にありますが、念のため説明書を確認してパーツの付け忘れがないか確認しましょう。 |

|

←今回はそのまま組み立てましたが、完成後にパーツが外れやすい点があるので紹介しておきます。 |

|

←サイクスは爪が選択式になっていています。説明書では完成後に一部を加工することで(その際、強度が落ちるので接着を推奨)、差し替え式にできるようになっていますが、加工や接着なしでも足首を分解すれば自由に選択できるので、ご自身に合ったタイプをご利用ください。 |

|

|

|

|

←パーツの付け忘れもなく無事完成したら、後片付けに入ります。大きなランナーは安価なニッパーで小さく切断してゴミに出しましょう。 |

|

|

|

|

←動力から開放されたことで自由なポージングが可能になっています。可動ポイントが多いの可動させる部分の前後をしっかりと持って動かしましょう。 |

|

←「あ〜疲れた」…と聞こえてきそうなポーズも自由に決まります。 |

|

←HMMシリーズは精密なディティールと細微なパーツ分割でリアリティを追求した反面、非常に壊れやすいので注意して保管しましょう。 |

|

|

|

|

←サイクスはコトブキヤのメカニカルベース フライング3に対応しているのでGの6パーツを外してディスプレイすることもできます。 |

|

←ディスプレイ状態。このベースにより飛び掛るようなポーズもバッチリ決まります。ただ、このベースそこまで大きいサイズではないのでサイクスでも結構、不安定な気がします。 |